"Еретическая роль" гоплитской паноплии.

Возможно, это будет самый важный текст из серии. Я долго думал, как лучше представить материал про механику боя гоплитов и фаланги, и понял, что в любом случае не изложу тему лучше, чем ее исследователи. Потому здесь будет один раздел из статьи Ханса ван Вееса 'The Development of the Hoplite Phalanx: Iconography and Reality in the Seventh Century'

---

1. Гоплитский доспех: что он значит, и что нет

Те, кто отстаивают раннее появление гоплитской фаланги, сильнее прочего полагаются на один основной аргумент: щит нового типа, распространившийся в позднем VII столетии, можно использовать эффективно только в плотном монолитном строю – в отличие от щитов старого типа. Это утверждение, однако, базируется на предполагаемом способе хвата гоплитского щита, который опровергается изобразительными свидетельствами.

Ключевым нововведением гоплитского щита являются двойная рукоять, тогда как более ранние образцы имели только одну, центральную: рукоятка для ладони размещалась у обода щита, вторая, более широкая и сделанная из бронзы – в центре, через нее продевалась рука до локтя. Таким образом, вес щита удерживался уже не ладонью, а предплечьем. Выпуклая форма щита позволяла удерживать его на плече, еще более уменьшая нагрузку. В результате новшества позволяли носить более толстый и тяжелый щит на протяжении большего периода времени. Вместе с тем, новый щит – по распространенному убеждению – имел и серьезный недостаток: он гораздо хуже прикрывал левую сторону тела, а при отступлении совершенно не закрывал спину. Таким образом, гоплиты были вынуждены сражаться в насколько возможно тесном строю, чтобы прикрыть уязвимые участки тел.

Гоплитский щит действительно нельзя забросить за спину при отступлении, как это можно было сделать со щитами ранних типов. Двойная рукоять, трехфутовый диаметр (90 см и более) и вес около 15 фунтов (7 кг) делают это почти невозможным, поэтому на изображениях этого щита всегда отсутствует перевязь для переноски. Не стоит, однако, заключать, что гоплит был вынужден сражаться с врагом лицом к лицу – в отличие от воина Темных веков, который мог развернуться и отступить из рукопашной схватки. Спина гоплита более не могла быть прикрыта щитом, но это более чем компенсировалось кирасой. Бронзовый нагрудник на десять и более лет предшествовал распространению щита; он обеспечивал как минимум, не меньшую защиту спины, чем легкий щит воина Темных веков, у которого, как правило, не было иного доспеха, кроме шлема и металлического пояса. Таким образом, поворачивая спину к врагу, гоплит рисковал бы не более своего предшественника. На это можно возразить, что значительный вес щита серьезно ограничивал бы его подвижность, и это, без сомнения, правильное замечание. При этом хорошо известно, что гоплиты классической эпохи были достаточно подвижны для атаки бегом на дистанцию свыше 200 ярдов, а многочисленные примеры изображений бегущих гоплитов с росписи периода 650 г. до н. э. и позже показывают, что и их предки были не менее легконоги. Таким образом, щит в худшем случае только замедлял передвижения; его наличие само по себе не доказывает статичный способ боя.

При этом, правый фланг гоплита, несомненно, был уязвим. Источники называют правую сторону «незащищенной», и говорят о правом крыле армии как о самом опасном и самом почетном месте. В рядах классической фаланге, по известнейшему замечанию Фукидида, каждый гоплит «опасаясь за свою незащищенную сторону, старается сколь возможно прикрыться щитом своего товарища справа и думает, что чем плотнее сомкнуты ряды, тем безопаснее его положение». Вопрос, однако, не в том, был ли правый фланг гоплита уязвим, но делал ли новый щит правую сторону своего носителя существенно более уязвимой, нежели щит старого типа. Если это не так, у нас нет никаких оснований заключать, что распространение гоплитского щита само по себе каким-либо образом диктовали либо предопределяло переход к тесному боевому порядку.

С этим связаны две проблемы: подвижность щита вообще и размер перекрытия, которое он предоставляет в своей обычной, фронтальной позиции. Гоплитский щит немного менее подвижен, чем другие типы щитов, но эти ограничения не стоит переоценивать. Щит с одной центральной рукояткой в принципе можно переместить вправо, причем дальше, чем щит с двойной рукоятью, удерживаемый у обода. Однако на практике эта разница будет совсем небольшой, учитывая, что чем далее щит смещается вправо, тем сильнее он ограничивает использование оружия. И снова, ограничение подвижности нового щита компенсируется лучшей защитой тела новым бронзовым нагрудником. Таким образом, можно заключить, что гоплитский щит не слишком изменил дело.

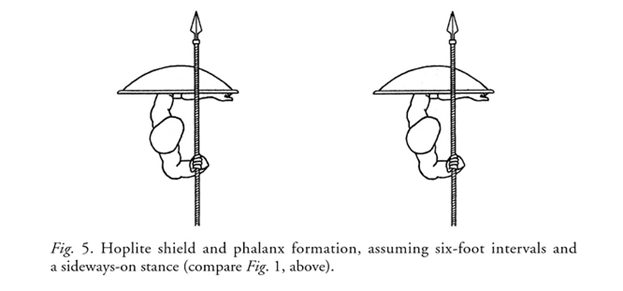

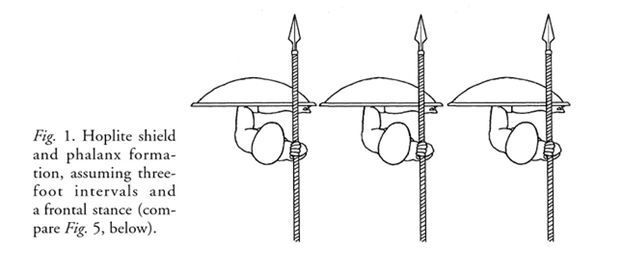

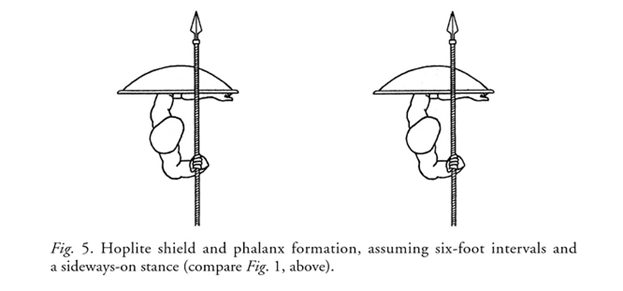

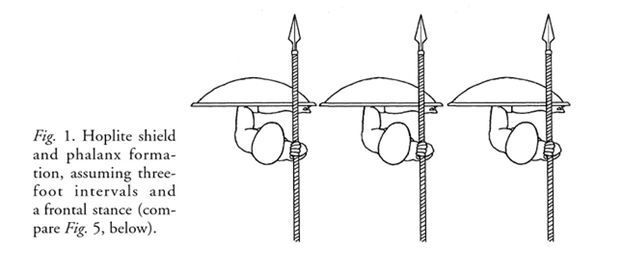

Принято считать, что удерживая щит в нормальной, фронтальной позиции, щитоносец не был полностью прикрыт. Из-за двойной рукояти гоплит, якобы, стоял фактически за правой половиной собственного щита, оставляя свою правую сторону открытой даже для фронтальных ударов, и не используя левую половину собственного щита вообще. Левая сторона была бесполезной, если только солдаты в строю не стояли настолько плотно, что могли укрываться за «лишней» левой половиной щитов соседей (Fig 1).

Таким образом, использование щитов с двойными рукоятями предполагало или даже предопределяло необычайно плотный строй. Из чего подразумевается, что гоплиты стояли в прямой стойке к врагу, как борцы, а не боком, как делают это фехтовальщики, удерживая щиты параллельно линиям тела. Однако сохранившиеся изображения подтверждают именно второе из этих предположений.

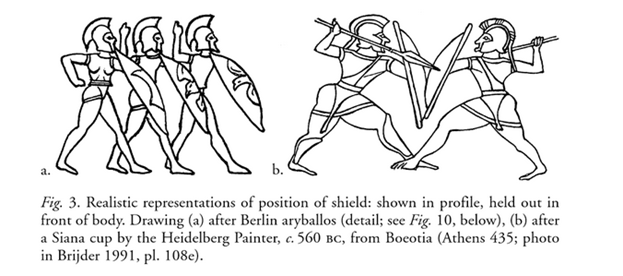

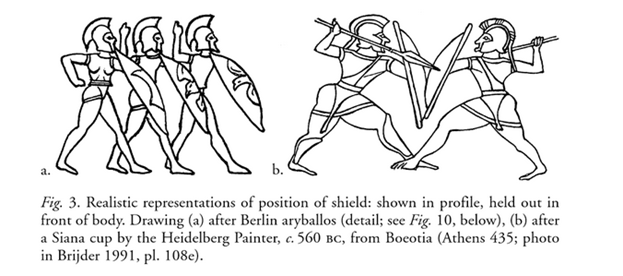

В греческом искусстве гоплиты чаще всего изображаются в «позе ходока» с вынесенной вперед левой ногой. Голова и ноги показаны в профиль, но торс показан фронтально или же со спины, так, как будто он развернут. Также и щит часто изображается фронтально, с внутренней или внешней стороны, как будто он удерживается параллельно телу (Fig 2). Несомненно, удерживать щит в бою таким образом было бы бессмысленно, так что мы наверняка имеем дело с распространенным упрощенным изображением другого, более реалистичного хвата, при котором щит показан в профиль перед телом щитоносца. В тех случаях, когда художник постарался изобразить щит в профиль, он всегда показан наклоненным, с опорой на левое плечо (Fig 3). Более упрощенные изображения, предположительно тоже показывают именно этот способ хвата. Таким образом, архаическое искусство показывает с различной степенью стилизации именно боковую стойку, и торс, повернутый почти под прямым углом к врагу и к плоскости щита. Более реалистичные изображения периода поздней Архаики устраняют всякие сомнения. Стоящие, коленопреклоненные и даже бегущие фигуры гоплитов изображены с развернутыми торсами, их левое плечо впереди и поддерживает щит (Fig 4).

Вне сомнения, в реальности гоплиты сражались в той же самой стойке. Иначе невозможно объяснить, во-первых, где именно художники нашли модель для этой позы, но и во-вторых, почему эта поза повторяется как в «реалистичных», так и «героических» изображениях. Прежде всего, боковая стойка для копейщика (буде копье метательным или же применяется для выпадов в ближнем бою) оправдана здравым смыслом, поскольку обеспечивает лучшую устойчивость и хват древка.

Теперь можно заметить, что человек, принявший боковую стойку и удерживающий щит под прямым углом к телу, помещается за центром щита, а не за одной из его половин, вне зависимости, оснащен щит двойной рукояткой или нет (Fig 5,6). Отсюда история Эпизелоса, ветерана сражения при Марафоне, который рассказывал, что видел гигантского гоплита «с бородой, покрывающей щит целиком» (Геродот, 6.117): борода того гоплита, очевидно, располагалась над центром щита, а не над его правой половиной. Другими словами, щиты с двойной рукоятью удерживались таким образом, что они не вылезали за левую сторону тела, и не оставляли незащищенной правую. Щитоносец был прикрыт с обоих флангов. У его соседа в строю не было ни необходимости, ни возможности искать прикрытия за его щитом.