Hornblower, S. (2011) - The Greek World 479-323 BC

Hornblower, S. (2011) - The Greek World 479-323 BC

[2] An oath was then administered to the soldiers by their tribunes — which was a thing that they had never done before. [3] For until that day there had only been the general oath1 to assemble at the bidding of the consuls and not depart without their orders; then, after assembling, they would exchange a voluntary pledge amongst themselves —the cavalrymen in their decuries and the infantry in their centuries —that [4] they would not abandon their ranks for flight or fear, but only to take up or seek a weapon, either to smite an enemy or to save a fellow citizen. [5] This voluntary agreement amongst the men themselves was replaced by an oath administered formally by the tribunes.

nisi teli sumendi aut petendi - teli (telum) это общий термин для метательных снарядов. И только метательных, несмотря на то, что переводчики зачастую ставили просто "оружие".

Turning Point

Sep. 11th, 2019 10:29 amВ ретроспективе эта битва окончательно разорвала отношения между конгломератом городов материковой Эллады и державой Ахеменидов, которые и без того были напряженными после поддержки Афинами восстания ионийских греков. В близкой перспективе это привело к вторжению Ксерска в Грецию десятью годами позже (Фермопилы, Саламин, Платеи и далее по тексту), с последующей греческой Реконкистой во Фракии, на Родосе и островах Эгейского моря. Греко-персидские терки с тех пор продолжались еще почти полтора века, с взаимными рейдами, морскими экспедициями, инспирированными восстаниями, финансированием оппонентов и запутанной дипломатией. Греческие политические беженцы проторили дорожку за убежищем к персидскому двору. Спартанский (вернее, пелопонесский) флот Лисандра, наконец-то сломивший афинское морское превосходство в Ионическом море, был построен и содержался на персидские деньги.

Мильтиад, один из 10 афинских стратегов в 490 году до н. э. и ведущий актор победы при Марафоне, до того был успешным военачальником при дворе Дария.

То есть значение Марафона как определяющего столкновения двух цивилизационных укладов, "варварского" Востока и "просвещенно-демократического" Запада во многом умозрительно. Эллины и мидийцы жили и воевали друг с другом задолго до и на века после этой битвы. Афины были сожжены персами десять лет спустя - что не помешало союзу греческих полисов (а вернее, примерно половины таковых - вторая половина радостно присоединилась к персам) одержать победу при Платеях.

Сугубо в военном деле Эллады, однако, значение Марафона неоспоримо.

"Несмотря на совершенствование снаряжения, архаические греки продолжали сражаться тем же способом, что описал Гомер. Бой был "массовым поединком" а не "поединком масс". Выражаясь точнее, битвы не велись в узком кругу чемпионов перед фронтом безымянных и пассивных сторонников. Количество людей имело значение. Однако они не сражались в тесном строю, единой массой. Вместо этого, они бросались вперед, откатывались и контратаковали россыпью, причем сквозь промежутки между сражающимися могли проходить всадники и, возможно, даже колесницы. Храбрецы двигались вперед; уставшие, запуганные и раненные отходили назад. В исключительных случаях, вроде стычки за тело погибшего воина или при прорыве сквозь пролом в стене, группа воинов могла сплотится в единый строй. Кругом летали дротики, стрелы и камни, выпущенные и брошенные как теми, кто искал схватки в первых рядах, так и более робкими позади. В таких "текучих" битвах не было решающего момента.

Затем пришел Мидянин. В 490 г до н э, при Марафоне, афиняне выступили против более многочисленного персидского войска. Им был хорошо известно, как именно сражаются персы - об этом афиняне знали из первых рук, после опыта восстания ионийских греков несколькими годами ранее, когда их обратили в бегство в битве при Эфесе. Они знали, что персы предпочитали ослабить врагов градом стрел перед атакой. При Фермопилах, спустя десять лет, персы бахвалились тем, что древки выпущенных стрел закроют солнце - что привело к известной ответной шпильке Дейнекия "Хорошо-то как, стало быть, подеремся в теньке". Потому афиняне решили вооружится исключительно для рукопашного боя и атаковать на бегу... И таким образом, при Марафоне, афинская атака обратила в бегство крылья персидского войска.

Этот опыт вдохновил афинян поменять стиль сражения. Они осознали физическую и психологическую мощь массированной пехотной атаки и с тех пор продолжили исключать не-гоплитов из общей фаланги. При этом они оценили значение организованных подразделений всадников и лучников. Очень скоро они создали многочисленную кавалерию и организовали контингент лучников, причем именно афинский лучник убил командира персидской кавалерии Масистия при Платеях. К 431 г до н э, Афины располагали даже конными лучниками, выдающиеся свидетельство "оперсивания".

С другой стороны, афинские гоплиты, особенно после сражения при Саламине, воспринимали Марафон как образцовое сражение, квинтэссенцию идеальной военной победы. "Нам известно", как пишет Nicole Loraux, "что к V веку до н. э вся идеологическая структура строилась вокруг Марафона, в противовес Саламину, этой победы гребцов". Платон в своих "Законах" не только утверждает, что наземная битва при Марафоне начала очищение Греции, а битва при Платеях завершила его, но и идет дальше, заявляя, что эти битвы сделали греков лучше, а морские победы при Артемизии и Саламине навредили им. Мы можем проследить эту идеализацию Марафона в 420 г до н. э, когда Аристофан прославлял Марафономахой, в 450 г до н. э, когда эпитафия Эсхила упоминала его храбрость при Марафоне, и далее к 460 г до н. э, когда афиняне воздвигли памятник на месте сражения. Возможно, в 460-х, по наущению сына Мильтиада Кимона, несколько строк, посвященных храбрости героев Марафона было добавлено к эпиграмме в честь сражавшихся при Саламине. Гоплиты настояли, чтобы память о Саламине не затмила Марафон.

В свою очередь, лакедемоняне посетили место Марафонской битвы и наверняка спросили афинян, каким образом они победили. Судя по свидетельству Геродота о Фермполах, лакедемоняне продолжили использовать "текучий" боевой порядок с большой эффективностью. Они много раз пускались в ложное бегство, чтобы атаковать и перебить варваров, как только те растягивались для преследования. Битва за тело Леонида описана вполне в стиле Гомера, тогда греки четырежды отражали натиск персов прежде, чем смогли оттащить тело в тыл. Но по времени Платей, 479 г до н. э, уважение к афинскому стилю боя успело распространиться и на лакедемонян, поскольку их царь Павсаний предложил афинянам поменяться местами на почетном правом фланге против персов, причем именно со ссылкой на опыт Марафона. Позже, в сражении, он попросил поддержки афинских лучников. В бою персидские лучники пускали стрелы из-за барьера из плетеных щитов вплоть до момента греческой атаки. Неспособные отступить - возможно, из-за сильной скученности - персы отбросили луки и защищались врукопашную, бросаясь в бой поодиночке и мелкими группами. Таким образом, греки победили благодаря наступлению en masse и решительной рукопашной, точно так же, как афиняне сделали при Марафоне. Эти две великие победы, Марафон и Платеи, поразили коллективное сознание гоплитов".

Peter Krentz, Fighting by the Rules: The Invention of the Hoplite Agôn.

М - мультикультурализм

Aug. 28th, 2019 06:22 amА почему была необходимость в еврейском гарнизоне? А потому, что Египет под Ахеменидами постоянно бунтовал

Как ищут легионерские базы

Aug. 6th, 2019 01:11 pmВ 2013 году раскопали базу VI Ferrata в Тель Меггидо.

Социйские сказания

Nov. 1st, 2018 02:28 pmХороший сказ о том, откуда римская слава пошла и как формировался характерный для армий Республики "манипулярный" боевой порядок. Mind-blasting открытий в статье нет, скорее хорошая компиляция современного взгляда на проблему, с увязыванием источниковедения, артефактов искусства и копанины.

Из выводов:

"During the wars with mountain tribes of Central Italy, who often used javelins, the popularity of oblong shield was growing, and, by the turn of the 5th and 4th centuries BC, it completely replaced the hoplite shield. At the same time, the popularity of heavy javelin with a long haft increased and it gradually replaced the throwing spear. In order to optimize the use of missile weapons and under the influence of the experience of fighting against the mountain tribes and – perhaps as the main stimulus – against the Celts, the Romans replaced the phalanx with the manipular formation. Instead of property, the main criterion be - came the age, possibly because younger men were better suited for the new way of fighting, which demanded greater mobility. An equivalent of former hoplites, the triarii, who were now the oldest and most experienced of the soldiers, stood in the rear of battle formation, where they were probably supported by accensi. In the forefront were the light armed and two echelons of heavy infantry (hastati and principes) armed with throwing spears and, increasingly, with heavy javelins. They could regroup and support each other, inflict casualties on the enemy and weaken his will to fight with a hail of javelins, and, in favorable circumstances, charged with drawn swords. If they failed or didn’t attack, a decisive charge would have been performed by the better prepared to fight in close quarters: the spear-armed triarii . The new tactics allowed for optimal use of javelins, as well as regrouping and bringing in fresh troops to the fight. The nature of battles became more fluid and they lasted longer. Those changes probably took place around the years 390–360 BC. The manipular formation was further improved and sim - plified during the Samnite Wars, late in the 4th century BC. At that point tactics and weaponry did not differ substantially from those in use a century later. During the 3rd and early 2nd centuries BC, the two last elements of armament appeared, known from Polybios’ account – the chainmail armour, which replaced the bronze muscle cuirass for wealthier soldiers, the heavy pilum with haft with a square plate, and a sword “called Spanish”."

( перевод )

Кстати, уважаемые, никто не в курсе, находятся ли еще кретины, отрицающие теорию "тяжелых метателей" Жмодикова?

Периекские побасенки - 2

Oct. 18th, 2018 01:18 pm(Академия пускает к этой статье по логину через гуглоакк)

The real key to the passage, however, appears in the following lines: once the light-armed troops withdrew, “then (έπειτα) soothsayers brought forward the usual victims, and trumpeters urged on the heavy infantry to charge” (6.69.2.4-5). This means that the auxiliary troops had already finished their work, but initial sacrifices had not yet been done. True battle did not begin until the phalanxes started to move. This is a very significant point in the hierarchy of troops reflected by Thucydides. A very powerful prejudice, not over hoplites’ military exclusiveness, but over their preeminence did actually exist in Greek culture: ‘auxiliary’ troops were not excluded in practice from the bat-tlefields. Yet, they were ideologically excluded from historical accounts.

Однако, истинный смысл этого эпизода раскрывается следующими фразами: как только легковооруженные отступили, «затем гадатели совершили установленные жертвоприношения и трубачи затрубили сигнал к атаке гоплитов» (6.69.2.4-5 – ссылка на Фукидида прим. перев). Это означает, что ко времени, как вспомогательные войска завершили свою работу, обычные жертвы еще не были принесены. Настоящая битва не начиналась, пока фаланги не начали движение. Здесь у Фукидида приведено крайне важное замечание об иерархии войск. В греческой культуре существовало сильнейшее предубеждение касательно не эксклюзивности гоплитов как рода войск, но их преимущественного значения: на практике «вспомогательные» войска допускали на поле боя. Тем не менее, их по идеологическим соображениям исключали из исторических свидетельств.

Великолепный обзор тактических приемов греческой гопломахии. Если кому понадобится обзорная статья, суммирующая современный взгляд на hoplite warfare, вот это будет лучшим выбором.

Размышления о роли правого фланга можно в рамочку и на стенку.

Периекские побасенки

Oct. 12th, 2018 01:33 pmМой личный опыт в этой фигне накапливается во время визитов к брату. Он, значит, качает своих пехотинцев, а я сижу рядом, пью пиво и жалуюсь, как все глупо и неисторично.

Best game I ever played.

Але я не за те. Хочу сбросить на ваши головы бомбу правды, которая подорвет основы популярного представления о греческом военном деле. Фаланга - это наступательный строй. В бою гоплиты не сражались статично, ожидая когда противник истощит свои силы, бросаясь на их копья; вместо этого они двигались вперед, на врага, и завязывали агрессивный ближний бой.

В истории можно найти несколько - буквально несколько - примеров, когда греческая фаланга обороняла узкое дефиле, стоя на месте. Здесь можно вспомнить первые этапы сражения при Фермопилах (воспетые в кино аж два раза) или эпизод с клином македонцев, удерживающим пролом в стене во время осады Атрака войсками консула Тита Квинкция. Однако это исключения.

Почти четыреста лет, на полях сражений от Марафона до Пидны, греческие и эллинские фаланги решали исход боя путем решительного наступления. В сражении с восточными противниками такое поведение объясняется с точки зрения тактики - монолитные блоки тяжелой пехоты вынуждены полагаться на ближний бой против более маневренной и сбалансированной армии, располагающей дисциплинированной кавалерией и метательными войсками. Поэтому Мильтиад атаковал высаживающихся персов при Марафоне. При Кунаксе греческие наемники Кира выдвинулись вперед и обратили в бегство левый фланг роялистов (хотя гибель Кира младшего сделала эту победу бессмысленной). Македонская фаланга атаковала персидское войско во всех трех крупных сражениях Александра, причем про Гранике и при Иссе сариссофоры шли в наступление через реки и на высоты.

Сражение греков против греков часто описывалось в литературе как "шторм из копий". Гоплиты противоборствующих городов строились, выравнивали ряды, запевали хвалебные гимны и сходились грудь на грудь в жестокой рукопашной схватке. К слову, это не надо воспринимать как тактический примитивизм (как это в свое время делал Дельбрюк) - неоднократно греческие военноначальники демонстрировали способность мыслить нестандартно и эффективно использовать различные рода войск. Но, при наличии на поле двух примерно равноценных фаланг, исход боя так или иначе решало столкновение тяжелой пехоты

Примат наступления имеет очень простое объяснение. Снова обращаемся к выкладкам доктора Крентца о потерях противоборствующих сторон в сражениях Классической эпохи:

Простой факт - из боя выходит живыми 80%+ солдат проигравшей стороны. Если учесть, что потери победителя и проигравшего на этапе преследования должны различаться кратно, то причиной начала отступления и бегства проигрывающей стороны должна быть гибель не более 3-5% бойцов.

Иначе говоря, исход боя решает гибель одного из двадцати-двадцати пяти гоплитов в общем строю, после чего оставшиеся бойцы считают, что дело проиграно. Они не убиты, не ранены и не истощены физически (по крайней мере, большинство из них - иначе смогли бы успешно сбежать), но утратили волю сражаться. Поэтому моральное состояние армии было для греческого стратега вопросом первостепенной важности. Движение в унисон с общей массой бойцов-сограждан, коллективное пение гимна или выкрикивание кличей (жители разных полисов орали что-то вроде "Ала-ла!" или "Ила-ла!" в разных вариациях) и воодушевляющий эффект наступления помогал поддерживать боевой дух колеблющихся. С другой стороны, передовые бойцы (или промахой, но используйте этот термин с осторожностью) чувствовали моральную поддержку со стороны задних рядов, и понимали что не окажутся в одиночестве.

Так что вот поэтому фаланги и наступали. Потому что вместе не так страшно:

"Шествуй и, взявши оружие, стань ты со мной: совокупно

Действовать должно; быть может, успеем помочь мы и двое.

Сила и слабых мужей не ничтожна, когда совокупна;

Мы же с тобой и противу сильнейших умели сражаться"

-----------------

* в данном случае под "недавно" подразумевается срок от полугода до восьми месяцев

Про баллистическую броню

Sep. 9th, 2018 12:06 pmА вот более мощного пехотинца под современное снаряжение вывести не получается*.

The New Legionnaire and Modern Phalanx: Ballistic Armor's Role In Returning Heavy Infantry Doctrine in the Battlefield - статья в свежем номере Инфатри Джорнал, посвященная изменению доктрины использования пехоты в свете возрастающего веса экипировки пехотинца (прежде всего брони). Автор видит корень проблемы в том, что современная пехота продолжает считаться легкими войсками - то есть должна действовать на пересеченной местности, совершать марши и сближаться с противником без использования транспорта и проводить пешие атаки. При этом, подвижность пехоты снижается возрастающим весом экипировки. Сейчас пехотинцы ВС и КМП США вынуждены носить в патруле нагрузку до 40-50% собственного веса, что не только повышает утомляемость, но и приводит к многочисленным проблемам со здоровьем - от повышенной вероятности травм до хронических болезней суставов.

Корень проблемы, по мнению автора, в неприменимости политики one-size-fits-all к оснащению каждого пехотинца. Взамен предлагается разделить функции пехоты на легкую и тяжелую, при этом тяжелая пехота будет иметь преимущество в виде существенной баллистической защиты тела и конечностей, а также более мощного личного вооружения. Тяжелые СИБЗ не только повышают выживаемость подразделений и снижают уязвимость для вражеского огня, но и вынуждают противника маневрировать собственным вооружением для задействования более мощных систем против тяжелой пехоты, тем самым его подвижность снижается, а нагрузка на командную сеть увеличивается. Для реализации преимуществ тяжелая пехота должна иметь собственный транспорт и использоваться на решающих направлениях боя.

При этом легкая пехота будет пользоваться превосходящей подвижностью, действовать на флангах и обеспечивать условия для ввода тяжелой пехоты в бой. Автор ограничивается общими замечаниями о ее экипировке, вроде "Light infantrymen must still sacrifice protection for mobility and utilize terrain to make up the difference".

А жалко. Лично мне трудно представить, что кто-либо обрадует идея лишить 70% пехотинцев баллистических жилетов (за возможным исключением самих пехотинцев).

Еще в статье есть некоторые остроумные параллели с практикой использования гоплитов и легионеров античными армиями, с помощью которых автор иллюстрирует взаимодействие легко- и тяжелопехотных сил**. В целом - очень спорное, но крайне занимательное чтение. Всем рекомендую

Номер брать здесь: https://www.dvidshub.net/publication/issues/42892

* По крайней мере, пока божественный Император не выведет Астартес

** При желании, проблематика веса брони находится в античности ворохом. Так, масса гоплитских доспехов снижалась на протяжении всей классической эпохи. к концу четвертого века, изображения гоплитов с незащищенным торсом и в шлеме-шапке из фетра (!) становятся правилом. Также в копилку идет известный пассаж Вегеция про крах дисциплины в современных легионах, из-за которого солдаты выбрасывают панцири и шлемы и остаются открытыми перед вражескими стрелами.

The ancient bulb found at Sandby Borg on the island of Öland shows that trade with Rome went far beyond the gold coins and jewellery previously found at the site, extending to what would have then been considered an exotic vegetable.

О как интересно. Оказывается, скандинавы торговали с Римской империей, как минимум, со второй половины пятого столетия н. э.

Илотские байки - 10.

Jan. 26th, 2018 02:48 pmВозможно, это будет самый важный текст из серии. Я долго думал, как лучше представить материал про механику боя гоплитов и фаланги, и понял, что в любом случае не изложу тему лучше, чем ее исследователи. Потому здесь будет один раздел из статьи Ханса ван Вееса 'The Development of the Hoplite Phalanx: Iconography and Reality in the Seventh Century'

---

1. Гоплитский доспех: что он значит, и что нет

Те, кто отстаивают раннее появление гоплитской фаланги, сильнее прочего полагаются на один основной аргумент: щит нового типа, распространившийся в позднем VII столетии, можно использовать эффективно только в плотном монолитном строю – в отличие от щитов старого типа. Это утверждение, однако, базируется на предполагаемом способе хвата гоплитского щита, который опровергается изобразительными свидетельствами.

Ключевым нововведением гоплитского щита являются двойная рукоять, тогда как более ранние образцы имели только одну, центральную: рукоятка для ладони размещалась у обода щита, вторая, более широкая и сделанная из бронзы – в центре, через нее продевалась рука до локтя. Таким образом, вес щита удерживался уже не ладонью, а предплечьем. Выпуклая форма щита позволяла удерживать его на плече, еще более уменьшая нагрузку. В результате новшества позволяли носить более толстый и тяжелый щит на протяжении большего периода времени. Вместе с тем, новый щит – по распространенному убеждению – имел и серьезный недостаток: он гораздо хуже прикрывал левую сторону тела, а при отступлении совершенно не закрывал спину. Таким образом, гоплиты были вынуждены сражаться в насколько возможно тесном строю, чтобы прикрыть уязвимые участки тел.

Гоплитский щит действительно нельзя забросить за спину при отступлении, как это можно было сделать со щитами ранних типов. Двойная рукоять, трехфутовый диаметр (90 см и более) и вес около 15 фунтов (7 кг) делают это почти невозможным, поэтому на изображениях этого щита всегда отсутствует перевязь для переноски. Не стоит, однако, заключать, что гоплит был вынужден сражаться с врагом лицом к лицу – в отличие от воина Темных веков, который мог развернуться и отступить из рукопашной схватки. Спина гоплита более не могла быть прикрыта щитом, но это более чем компенсировалось кирасой. Бронзовый нагрудник на десять и более лет предшествовал распространению щита; он обеспечивал как минимум, не меньшую защиту спины, чем легкий щит воина Темных веков, у которого, как правило, не было иного доспеха, кроме шлема и металлического пояса. Таким образом, поворачивая спину к врагу, гоплит рисковал бы не более своего предшественника. На это можно возразить, что значительный вес щита серьезно ограничивал бы его подвижность, и это, без сомнения, правильное замечание. При этом хорошо известно, что гоплиты классической эпохи были достаточно подвижны для атаки бегом на дистанцию свыше 200 ярдов, а многочисленные примеры изображений бегущих гоплитов с росписи периода 650 г. до н. э. и позже показывают, что и их предки были не менее легконоги. Таким образом, щит в худшем случае только замедлял передвижения; его наличие само по себе не доказывает статичный способ боя.

При этом, правый фланг гоплита, несомненно, был уязвим. Источники называют правую сторону «незащищенной», и говорят о правом крыле армии как о самом опасном и самом почетном месте. В рядах классической фаланге, по известнейшему замечанию Фукидида, каждый гоплит «опасаясь за свою незащищенную сторону, старается сколь возможно прикрыться щитом своего товарища справа и думает, что чем плотнее сомкнуты ряды, тем безопаснее его положение». Вопрос, однако, не в том, был ли правый фланг гоплита уязвим, но делал ли новый щит правую сторону своего носителя существенно более уязвимой, нежели щит старого типа. Если это не так, у нас нет никаких оснований заключать, что распространение гоплитского щита само по себе каким-либо образом диктовали либо предопределяло переход к тесному боевому порядку.

С этим связаны две проблемы: подвижность щита вообще и размер перекрытия, которое он предоставляет в своей обычной, фронтальной позиции. Гоплитский щит немного менее подвижен, чем другие типы щитов, но эти ограничения не стоит переоценивать. Щит с одной центральной рукояткой в принципе можно переместить вправо, причем дальше, чем щит с двойной рукоятью, удерживаемый у обода. Однако на практике эта разница будет совсем небольшой, учитывая, что чем далее щит смещается вправо, тем сильнее он ограничивает использование оружия. И снова, ограничение подвижности нового щита компенсируется лучшей защитой тела новым бронзовым нагрудником. Таким образом, можно заключить, что гоплитский щит не слишком изменил дело.

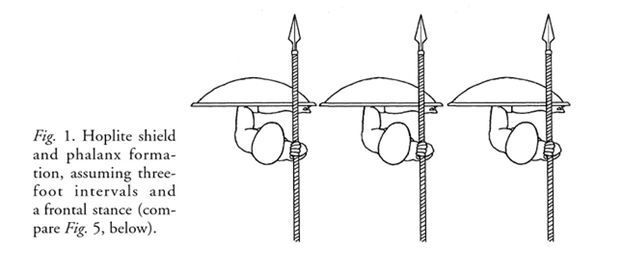

Принято считать, что удерживая щит в нормальной, фронтальной позиции, щитоносец не был полностью прикрыт. Из-за двойной рукояти гоплит, якобы, стоял фактически за правой половиной собственного щита, оставляя свою правую сторону открытой даже для фронтальных ударов, и не используя левую половину собственного щита вообще. Левая сторона была бесполезной, если только солдаты в строю не стояли настолько плотно, что могли укрываться за «лишней» левой половиной щитов соседей (Fig 1).

Таким образом, использование щитов с двойными рукоятями предполагало или даже предопределяло необычайно плотный строй. Из чего подразумевается, что гоплиты стояли в прямой стойке к врагу, как борцы, а не боком, как делают это фехтовальщики, удерживая щиты параллельно линиям тела. Однако сохранившиеся изображения подтверждают именно второе из этих предположений.

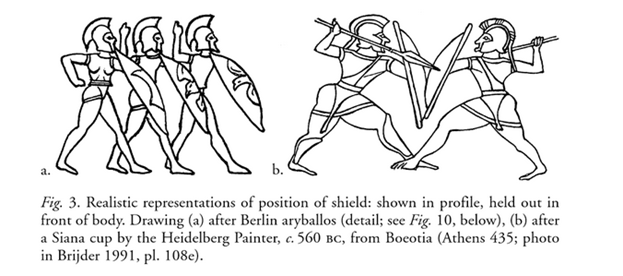

В греческом искусстве гоплиты чаще всего изображаются в «позе ходока» с вынесенной вперед левой ногой. Голова и ноги показаны в профиль, но торс показан фронтально или же со спины, так, как будто он развернут. Также и щит часто изображается фронтально, с внутренней или внешней стороны, как будто он удерживается параллельно телу (Fig 2). Несомненно, удерживать щит в бою таким образом было бы бессмысленно, так что мы наверняка имеем дело с распространенным упрощенным изображением другого, более реалистичного хвата, при котором щит показан в профиль перед телом щитоносца. В тех случаях, когда художник постарался изобразить щит в профиль, он всегда показан наклоненным, с опорой на левое плечо (Fig 3). Более упрощенные изображения, предположительно тоже показывают именно этот способ хвата. Таким образом, архаическое искусство показывает с различной степенью стилизации именно боковую стойку, и торс, повернутый почти под прямым углом к врагу и к плоскости щита. Более реалистичные изображения периода поздней Архаики устраняют всякие сомнения. Стоящие, коленопреклоненные и даже бегущие фигуры гоплитов изображены с развернутыми торсами, их левое плечо впереди и поддерживает щит (Fig 4).

Вне сомнения, в реальности гоплиты сражались в той же самой стойке. Иначе невозможно объяснить, во-первых, где именно художники нашли модель для этой позы, но и во-вторых, почему эта поза повторяется как в «реалистичных», так и «героических» изображениях. Прежде всего, боковая стойка для копейщика (буде копье метательным или же применяется для выпадов в ближнем бою) оправдана здравым смыслом, поскольку обеспечивает лучшую устойчивость и хват древка.

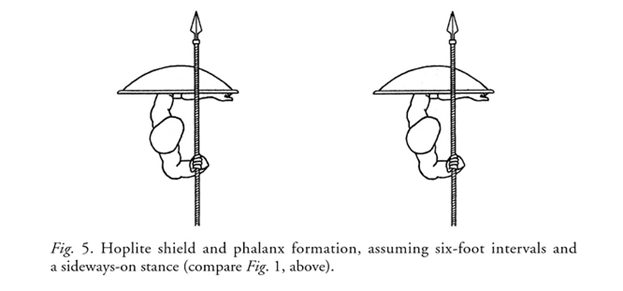

Теперь можно заметить, что человек, принявший боковую стойку и удерживающий щит под прямым углом к телу, помещается за центром щита, а не за одной из его половин, вне зависимости, оснащен щит двойной рукояткой или нет (Fig 5,6). Отсюда история Эпизелоса, ветерана сражения при Марафоне, который рассказывал, что видел гигантского гоплита «с бородой, покрывающей щит целиком» (Геродот, 6.117): борода того гоплита, очевидно, располагалась над центром щита, а не над его правой половиной. Другими словами, щиты с двойной рукоятью удерживались таким образом, что они не вылезали за левую сторону тела, и не оставляли незащищенной правую. Щитоносец был прикрыт с обоих флангов. У его соседа в строю не было ни необходимости, ни возможности искать прикрытия за его щитом.

Илотские байки - 9.5

Jan. 26th, 2018 12:53 pmНа данный момент греческое античное военное дело изучают конкурирующие школы, условно называемые "ортодоксальной" и "еретической". Основные постулаты "ортодоксальной" школы сводятся к следующему:

- греческая фаланга сложилась к VII веку до н. э., после чего она задавала доминирующий способ ведения боя

- зарождение и развитие фаланги обусловлено распространением гоплитского снаряжения - паноплии

- основу фаланги составляли "представители античного среднего класса" - свободные и финансово независимые фермеры, владеющие землей

- основной причиной войн в Греции были экономические споры

- военное дело ограничивалось системой сложившихся общеэллинских обычаев, призванных серьезно ограничить непосредственный и сопутствующий урон от конфликта

- для ведущей бой фаланги было характерно "правое смещение", обусловленное стремлением каждого воина воспользоваться щитом соседа справа, а исход сражения решало "переталкивание" - столкновение щитов двух противоборствующих фаланг, при котором задние ряды напирали на передние, увеличивая совокупную силу натиска.

- греки вели конфликты, руководствуясь в основном тактическими, а не ритуальными соображениями

- появлению фаланги предшествовали смешанные построения, включающие тяжеловооруженных, легковооруженных воинов и кавалерию; не существует убедительных доказательств существования фаланги (точнее - того, что мы понимаем под "фалангой") в Архаическую эпоху

- воины в Греции не велись силами какой-то одной социально-имущественной прослойки, армии и гоплитские ряды включали в себя представителей как богатых классов, так и бедняков; не существует убедительных свидетельств существования развитого "среднего класса" в античной Греции, по крайней мере, до классической эпохи

- боевой порядок фаланги был значительно разреженным, а сами фаланги проявляли значительную тактическую гибкость - перемещались по сложному рельефу, маневрировали, совершали обходы фланговые охваты, совершали внезапные нападения; гоплиты часто сражались вне фаланг, против и при поддержке легких сил

- "переталкивание" это миф, а правое смещение не имеет ничего общего со стремлением воина воспользоваться щитом соседа.

Большинство популярных пособий, учебников и энциклопедий написаны с позиций ортодоксов.

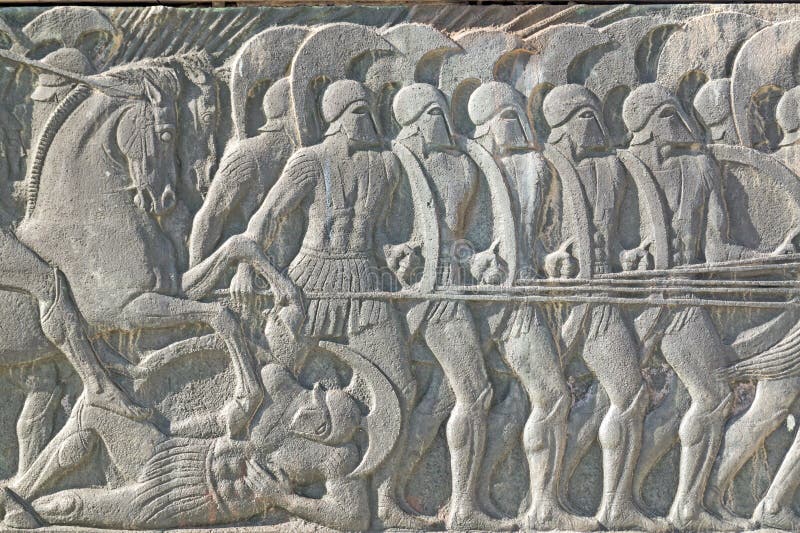

Для иллюстрации будет крайне противоречивая пичка: фалангиты с современного монумента Александра в Тессалониках

Пятничная тян

Dec. 22nd, 2017 06:16 pmОднако, не поддается сомнению, что интеллект, воля и амбиции Феодоры далеко превосходили средний уровень. Не будучи благородной по крови, она была истинной императрицей по духу. Во время кровавого восстания Ники в 532 году, когда против императорской власти выступили десятки тысяч болельщиков с ипподрома, и Юстиниан был готов бежать из Константинополя, Феодора убедила мужа остаться. "Порфира - лучший саван".

Верные императору войска утопили бунт в крови.

Если бы не твердость Феодоры, завоеваний Юстиниана могло бы не быть.

Императрица Феодора работы Бенжамена Констана

Цитаты античности - 5

Dec. 22nd, 2017 03:15 pmСограждане, случилось мне давеча прогуливаться с юной воспитанницей моего дядюшки от Форума Константина до Тетрапилона, как вдруг показался мерзавец, набравшийся наглости открыто демонстрировать символику зеленых. Не в силах сносить оскорбления, я немедленно приблизился и свалил его наземь одним ударом, пояснив праздным зевакам свои мотивы кличем: «Venetoi Vincit!», поскольку я записан в каталогой с пятнадцати лет, и не привык мешкать в решающий момент. Прислушайтесь, сограждане, в топоте копыт наших тяжелых тагм вы различите кличи непобедимых легионов Цезаря и Марка Аврелия, дух старой Империи еще не оставил нас! Выводите коней и разворачивайте знамена, катафрактарии, буселарии, хиппотоксотай! Ебашьте варваров, схизматиков, готов, смуглолицых персов и приспешников узурпатора Гелимера, но лелейте в сердце любовь к ближнему своему! Говорите открыто и смело, прямо в лицо: Христос – твердыня моя! Deus Nobiscum!

Илотские байки - 8.

Dec. 19th, 2017 01:58 pmЧитаю давеча Поцреотизм и натыкаюсь на замечательную тему:

"Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида, — заявил министр иностранных дел Великобритании Джонсон в интервью The Sunday Times. — Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура, и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта".

Хм.

"I was reading Thucydides’ history of the Peloponnesian war. It was obvious to me that Athens and its democracy, its openness, its culture and civilisation was the analogue of the United States and the West".

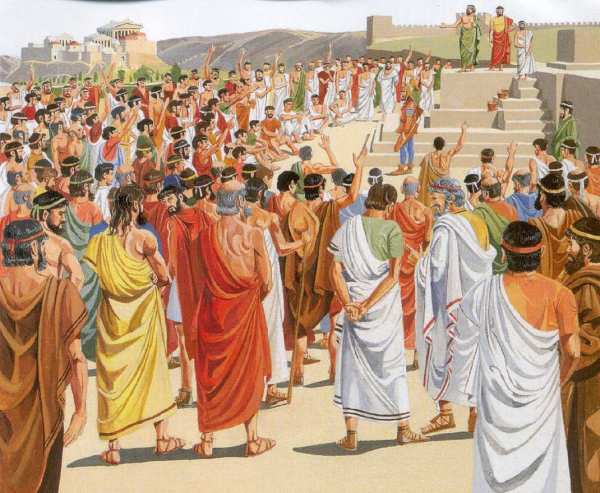

Образ, конечно, сильный. Мало того, что афинская демократия во времена Античности была явлением беспрецедентным, она, по сути, заложила фундамент для современной западной цивилизации. Передав принятие решений в руки населения, непосредственно вовлеченных в сельское хозяйство, ремесла и торговлю, Афины стимулировали общественный прогресс, устойчивый ход реформ и инициативную внешнюю политику, благодаря чему полис прочно занял главенствующее место среди городов Эллады.

Все так.

Но равняться на Афины в современном мире я бы не торопился. Тем более, чур меня чур, на Афины времен "Истории" Фукидида. И вот почему.

Демократия - это форма государственного правления, то есть способ принятия решений, не более того. Демократия не является ни идеальной, ни гуманистичной, ни добродетельной сама по себе. Отличия афинской демократии от, например, спартанской олигархии, сводятся к большему количеству граждан, наделенных политическими привилегиями. Круг сословия спартиатов никогда не был особенно широк, во времени Платей он, скорее всего, не превышал 8000-10000, и ко второй Мантинее съежился до двух тысяч. Кворум афинского народного собрания составлял шесть тысяч, а общее число афинских граждан в период расцвета оценивается в 50 000 граждан - пятьдесят тысяч половозрелых свободных мужчин, не эфебов, не иностранцев, и какие еще женщины или там рабы ЛОЛ.

Афинский демос активно использовал военную силу для приумножения влияния полиса и собственного богатства. За несколько десятков лет Делосский союз, изначально созданный как оборонительная коалиция греческих полисов против Персии, стал де факто вассальной вотчиной Афин. Дань от подчиненных городов - форос - использовался для содержания афинского морского флота, а сами города фактически утратили суверенитет во внешней политике, решали споры с посредничеством Афин и предоставляли контингенты установленного размера для афинских военных кампаний. Дело дошло до того, что (по свидетельству упомянутого Фукидида) при дискуссии о роспуске Делосского союза использовалась формулировка "освободить греческие города".

Решения на афинском народном собрании принимались большинством голосов. Чтобы получить это большинство, применялись легальные и полулегальные методы, начиная от риторики и популизма, и заканчивая подкупом голосующих и прямыми угрозами расправы над политическими соперниками. Обвинение оппонента во взяточничестве и/или непатриотичности, обоснованное или ложное, превратилось в обязательный элемент дискуссии. Слово "софистика" приобрело ярко негативную коннотацию - как практика манипуляции настроениями толпы ради собственной выгоды. В борьбе за власть демократические партии иногда использовали и более радикальные методы - я уже как-то рассказывал о кровавых чистках против аристократии, устроенных в Коринфе.

Больше того: афинское народное собрание, то первое в мире демократическое сообщество, иногда принимало решение совершить нечто такое, что в современные читатели назвали бы "военным преступлением". В 428 году до н. э. против Делосского союза восстали

Эта история тоже расписана у Фукидида.

Один из самых вопиющих эпизодов, демонтирующих цинизм и высокомерие афинян, описан в пятой книги "Истории". Афинское войско прибывает на Мелос (Милос) - остров в юго-западной части Эгейского моря, колонию Спарты. На беду мелосцам, их остров расположен очень выгодно - размещенный здесь спартанский флот мог бы прикрывать все восточное побережье Пелопоннеса, потому Афиняне задумали организовать здесь собственную оперативную базу. Афинские послы (в их числе скорее всего присутствовал Алкивиад) категорически потребовали капитуляции перед лицом превосходящей мощи Афинского морского союза, отметая возражения ссылкой на право сильного. Фукидид приводит эту полемику в виде вымышленного диалога, и это одна из самых известных речей в его труде ( т.н. "Мелосский диалог"):

89 . А ф и н я н е. Очень хорошо. Однако мы и сами не будем прибегать к красивым, но неубедительным словам, распространяясь о том, что наше право на владычество приобретено победой над Мидянином или что мы пришли наказать вас за причиненную обиду, и вас просим — не думайте убедить нас тем, что вы, будучи колонией лакедемонян, не участвовали в их походах, или тем, что никогда не чинили нам обид: добивайтесь только того, что и вы и мы по здравому рассуждению одинаково считаем возможным. Ведь вам, как и нам, хорошо известно, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве сил обе стороны признают общую для той и другой стороны необходимость. В противном случае более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться.

90 . М е л о с ц ы. Как нам, по крайней мере, кажется, полезно — раз уж вы решили, устранив вопрос о праве, говорить только о пользе, — чтобы вы не отменяли понятие общего блага; чтобы с каждым человеком, находящимся в опасности, поступали по пристойной справедливости и чтобы получил какую-то помощь и тот, чья правота не доказана с полной очевидностью. И это так же в ваших интересах, как и в наших, тем более что в случае падения вы подадите другим пример жестокого возмездия.

91 . А ф и н я н е. Мы не падаем духом при мысли, что может наступить конец нашему владычеству. Ведь не те, кто господствует над другими, как лакедемоняне, страшнее всего побежденным (да и не с лакедемонянами теперь у нас идет борьба), но гораздо опаснее подчиненные, если они восстанут против своих властителей и победят их. Но заботу об этом вы уж предоставьте нам. Мы постараемся показать вам, что пришли ради пользы нашего владычества, и будем говорить с вами теперь о спасении вашего города. Ведь мы не желаем такого господства над вами, которое было бы для вас тягостно; напротив, мы хотим вашего спасения к обоюдной выгоде.

92 . М е л о с ц ы. Но как же рабство может быть нам столь же полезно, как вам владычество?

93 . А ф и н я н е. Потому что вам будет выгоднее стать подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша же выгода в том, чтобы не нужно было вас уничтожить.

Мелосский диалог, как и прочие речи в "Истории" Фукидида, скорее всего, полностью вымышлен, однако хорошо отражает если не взгляды самого автора, то настроения афинского общества. Как бы там ни было, мелосцы отказались сдаваться. Остров был покорен, а его население перебито или продано в рабство. Еще один пример деяний первой в мире демократии.

Короче, мысль дня: не воспринимайте Афины как благословенный и травоядный Валинор. Демократия в Элладе была прогрессивным строем в социально-политическом, но никак не в моральном смысле. Крах Афин в конце Второй пелопоннесской войны был во многом обусловлен их кровожадной, жестокой и беспринципной внешней политикой.

И эта мысль очевидна, если как раз читать Фукидида.

Пятничная тян

Dec. 15th, 2017 07:19 pm

Потрясающе, не так ли? Ведь это одно из самых громких социальных заявлений в истории классической Эллады.

Камешек был основанием для статуи, которая, к сожалению, не сохранилась. Надпись на нем гласит:

| Σπάρτας μὲν [βασιλῆες ἐμοὶ] πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἅ[ρματι δ’ ὠκυπόδων ἵππων] νικῶσα Κυνίσκα εἰκόνα τάνδ’ ἔστασε· μόν[αν] δ’ ἐμέ φαμι γυναικῶν Ἑλλάδος ἐκ πάσας τό[ν]- δε λαβε̑ν στέφανον … Ἀπελλέας Καλλικλέος ἐπόησε | Спарты (цари мне) отцы и братья; победив (колесницей на быстроногих конях) я, Киниска, (воздвигла) эту статую; с гордостью я говорю: единственная из всех женщин Эллады я получила этот венок … Апеллей, сын Калликлея, сделал |

Спартанская принцесса Киниска выиграла гонки на колесницах на Олимпийских играх в 396 г до н. э. Впоследствии, многие женщины повторили ее достижение, но Киниска была первой.

Илотские байки - 7.

Dec. 14th, 2017 01:51 pmНе имеет смысла писать о популярных мифах про Спарту. На эту тему уже имеется хорошее видео.

Хотелось бы сделать только одно уточнение к словам Инвикты.

Спартиаты классической эпохи, вне всяких сомнений, не были непоколебимыми супер-солдатами. Они, как и греки вообще, очень неохотно вступали в битву с превосходящим по численности противником, предпочитали бегство бессмысленному сопротивлению и очень редко сражались насмерть. Однако отдельные подобные рассказы до нас дошли.

Один такой случай произошел во время Коринфской войны.

В Коринфе, который долгое время входил в Пелопоннесскую лигу, случился переворот. Члены "демократической", про-афинской партии устроили открытую охоту на про-спартански настроенных аристократов. Часть из них была убита, причем многие погибли прямо на улицах, а некоторые даже в храмах, припадая к алтарям и статуям богов, что по представлению греков было страшным кощунством. Разгромленные остатки аристократии были изгнаны либо бежали из города. Резня была организована при явной поддержке соседей - аргивян (жителей Аргоса). Диодор говорит о 120 убитых в ходе погромов и пяти сотнях изгнанных.

Само собой, изгнанники стали искать помощи союзников. Их усилиями было собрано войско, состоящее из моры (спартанская мора - это нечто среднее между тактической единицей и призывным округом; мора состоит из гоплитов, а ее точная численность неизвестна, и оценивается в несколько сотен человек) спартиатов, ополчения Сикиона, и вооруженных изгнанников. Лазутчик открыл войску ворота вовнутрь длинных стен Коринфа, после чего лакедемоняне заняли доки и порт полиса - Лехей. На следующее утро против них выступил гарнизон оккупированного Коринфа, состоящий из аргивян, демократов Коринфа и афинских наемников под командованием Ификрата.

Лакедемоняне построились для боя своим обычным образом, спартиаты заняли правое крыло, слева к ним примыкали сикионцы, а на левом крыле, у восточной стены, поставили изгнанников. Очевидно, они уступали по численности противнику, и пытались компенсировать это возведя стену частокола перед своим фронтом. Также на поле присутствовал отряд спартанской кавалерии. Местность внутри стен была

С противоположной стороны против изгнанников, у восточной стены, встали наемники Ификрата, потом аргивяне, а на левом крыле - коринфские демократы. Очевидно, обе стороны считали ополчение охваченного гражданским противостоянием полиса, своим наименее боеспособным активом.

Первая же атака развалила центр лакедемонской армии и обратила ополчение Сикиона в бегство, хотя крылья удержали свои позиции. Далее произошло следующее:

| But Pasimachus, the Lacedaemonian commander of horse, at the head of a few horsemen, when he saw the Sicyonians hard pressed, tied his horses to trees, took from the Sicyonians their shields, and advanced with a volunteer force against the Argives. The Argives, however, seeing the Sigmas upon the shields, did not fear these opponents at all, thinking that they were Sicyonians. Then, as the story goes, Pasimachus said: “By the twin gods, Argives, these Sigmas will deceive you,” and came to close quarters with them; and fighting thus with a few against many he was slain, and likewise others of his party | Гиппармост Пасимах, имевший небольшое количество всадников, когда увидел, что сикионцы терпят поражение, отобрал у них щиты и, приказав привязать лошадей к деревьям, пошел против аргивян с добровольцами из своего отряда. Аргивяне же, увидев на щитах [ἀσπίδων] букву Σ, решили, что это сикионяне, и вступили в бой без страха. Тогда Пасимах, как говорят, сказал: «Клянусь двумя богами, аргивяне, обманет вас эта буква». Затем он бросился в рукопашную и, сражаясь с небольшим отрядом против многочисленного врага, погиб вместе со всем своим войском. |

Здесь мало текста, но очень много интересных подробностей. Во-первых, мы видим пример спешивания кавалерии для оборонительных действий. Всадники Пасимаха, очевидно, не имели щитов - по крайней мере, не имели асписов, пригодных для боя в пешем строю, иначе их не пришлось отбирать бы у бегущих сикионцев. Наступление аргивян, по видимому, было довольно медленным, или же столкнувшись с еще одним отрядом, они сделали остановку чтобы вновь упорядочить ряды. И конечно, нельзя не обратить внимания на описанные Ксенофоном значки на щитах. Очевидно, что Σ, сигма присутствовала на значительной части (если не на всех) щитах сикионского контингента. Ее нельзя перепутать с принятой спартанцами Λ, лямбдой, и потому, увидев сигму [σίγμα τὰ ἐπὶ τῶν ἀσπίδων] аргивяне неверно опознали противостоящих им гоплитов и потому действовали "без страха", что и послужило причиной возмущения Пасимаха.

Трудно отделаться от ощущения, что этот короткий сюжет воспроизводит историю про героев Фермопил в миниатюре. Воитель из гордости и упрямства отказывается принять поражение, ведет своих соратников в безнадежную атаку на многочисленного врага и гибнет. Лакедемоняне выиграли битву за Коринф, так что у них не было необходимости маскировать поражение героическим эпосом. Тем не менее, кто-то передал рассказ Ксенофону и так история о самоубийственной атаке всадников Пасимаха не забылась спустя две тысячи лет.

Пятничная тян

Dec. 8th, 2017 03:04 pmВ данном случае - страсти Секста Тарквиния к благородной и добродетельной Спурии Лукреции Триципитине. Угрожая оружием, тиран выкрал ее из дома мужа, после чего изнасиловал. Опозоренная Лукреция в отчаянии лишила себя жизни, после чего юный Луций Юний Брут поклялся отомстить обидчику.

Восстание тираноборца Брута увенчалось успехом, и почти на пять веков в Риме установилась республика.

А образ несчастной Лукреции навсегда остался в мировом искусстве как символ растоптанной и опозоренной чистоты, взывающей к праведной мести.

Илотские байки - 6.

Dec. 8th, 2017 08:50 am| ὑμεῖς δ', ὦ γυμνῆτες, ὑπ' ἀσπίδος ἄλλοθεν ἄλλος πτώσσοντες μεγάλοις βάλλετε χερμαδίοις δούρασί τε ξεστοῖσιν ἀκοντίζοντες ἐς αὐτούς, τοῖσι πανόπλοισιν πλησίον ἱστάμενοι | And ye also, ye light-armed, crouch ye on either hand beneath the shield and fling your great hurlstones and throw against them your smooth javelins, in your place beside the men of heavier armament | Вы же, гимниты, иль здесь, иль там, под щиты припадая, Вдруг осыпайте врагов градом огромных камней Или мечите в них легкие копья под крепкой защитой Воинов тех, что идут во всеоружии в бой |

Спартанский поэт Тиртей оставил нам красочное описание боя между двумя линиями тяжеловооруженой пехоты. Тиртей воспевает тех, кто становится в первый ряд и бьется с врагами лицом к лицу, клеймит трусов и превозносит отвагу и стойкость. Его герои облачены в бронзовый доспех и несут прочный щит, на голове у них - шлемы с гребнем, а вооружены эти воины копьями и мечами.

Удивительным образом Тиртей, как и все остальные известные нам поэты Архаической Греции нигде не использует термин "гоплит". Этот термин вообще не появляется в греческих источниках до второй четверти V века до н. э. Я еще раз повторю эту мысль, поскольку она довольно важна для правильного понимания военного дела Эллады. Мифические герои и воители архаического периода в глазах их современников и потомков не были гоплитами. Огромная сфера влияния, "греческий мир" из более чем 1000 городов и колоний, раскинувшийся от Черноморского побережья современной Грузии до восточного берега Испании и Гибралтара, завоевывалась без гоплитов. Греческие солдаты на поле Марафона, Платей и Химеры называли себя и своих товарищей другими словами.

Какими?

Храбрость и отвага, проявляемые в минуты опасности, рассматривались греками как качества, неразрывно связанные с мужскими добродетелями. Женщина, или скажем, зверь, не могли быть храбрыми по определению. Потому неудивительно, что самым распространенным термином Архаики для обозначения воина - не только тяжеловооруженного щитоносца, а воина вообще - было слово ἀνήρ/aner, то есть "муж", "взрослый мужчина". В качестве различающего между противоборствующими сторонами использовалась национальность - фракийцы, карийцы, ахейцы, лакедемоняне и т. п. С таким литературным приемом знаком каждый, кто читал Гомера.

Вторым методом была отсылка к снаряжению воинов, либо в качестве прилагательного к ἀνήρ, либо в качестве самостоятельной конструкции. В частности, в отрывке из Тиртея среди таких названы panoploi, "тяжеловооруженные" и gymnites, букв. "обнаженные", то есть люди, вышедшие в бой без снаряжения.

Греческое слово panoploi составное, pan- означает "полный", "цельный", а -(h)opl+ указывает на группу инструментов, снаряжение*. В качестве глагола -hopl встречается у Гомера, причем очень часто во множественном числе в значении "подготовить", "оснастить". Со временем, -hopl стало плотно ассоциироваться с военным делом и стало использоваться для описания воина, имеющего "военное оснащение", то есть оружие и доспех. Для авторов эпохи Архаики этого было достаточно, чтобы отличить тяжеловооруженного пехотинца от прочей массы сражающихся солдат, для чего более детальное описание вооружения было не обязательным.

Поначалу panoploi/-hopl+ использовалось в качестве прилагательного. Затем, с развитием военного дела в Классическую эпоху, грекам понадобились более конкретный, технический термин для описания войска - не просто как совокупности вооруженных людей/мужчин, но именно тяжелой пехоты, сражающейся в упорядоченном боевом строю, в противовес кавалерии, метателям, пращникам и морякам.

Кроме того, термин hoplitai/hoplitoi прочно связан со статусом гражданина полиса и определенной долей достатка, проще говоря - "гоплит" означает принадлежность к социальной группе граждан-солдат. Так, например, Фукидид при рассказе о жертвах разразившейся в Афинах чумы говорит о погибших 4400 гоплитах и 300 всадниках, подчеркивая таким образом не только уменьшение потенциала афинской армии, но и разницу в имущественном классе умерших.

К чему я это все написал?

Гопли́т (др.-греч. ὁπλίτης) — древнегреческий тяжёловооружённый пеший воин. Слово происходит от названия тяжёлого круглого щита — гоплон (др.-греч. ὅπλον) (ср. пельтасты, названные по лёгкому щиту — пельте).

Сообщает нам русскоязычная википедия. Здесь почти дословно воспроизводится утверждение Диодора, однако это не делает пассаж менее спорным. Во-первых, сам автор называет щит ἀσπίδων/аспидон и πέλτη/пельта, что придает его заявлению некоторый налет маразматичности.

Во-вторых, и что более важно, мнение историка I века до н. э. не может перечеркнуть современные термину источники. И авторы архаической греции, и историки классического периода постоянно называют аргивский щит aspis/aspidon, а не "гоплон". Слово ἀσπιστής, "щитоносец", широко встречается у Гомера, в период, когда понятие "гоплит" еще даже не оформилось на историческом горизонте.

Кроме того, слово "аспи́с" произносится с ударением на "и".

You are smarter now.

*тут можна помітити цікаву паралель значень грецького -opl- з українським обладнання/обладунки

Илотские байки - 4.

Nov. 28th, 2017 11:11 amМы часто воспринимаем древних греков как народ философов и ученых, людей активных, но в общем-то, безобидных. Союз греческих полисов с большим трудом отстоял независимость в греко-персидских воинах. Когда поползновения царей на материковую Элладу были пресечены, греки отложили оружие и сто пятьдесят лет без просыху занимались сугубо мирными занятиям - чтобы во второй половине IV века до н. э. быть завоеванными воинственными македонцами. Через два века после македонские правители Греции оказались поверженными еще более могущественным противником, легионами римской республики. Утратив свободу, греки тем не менее продолжили удивлять мир сокровищами своей культуры - архитектурой, театром, риторикой и философией, математикой и астрономией, пронеся факел просвещенной античной цивилизации сквозь круговерть иноземных покорителей.

Так?

Но стоит взглянуть на историю Эллады повнимательнее, как образ травоядных интеллектуалов немедленно рассыпается. Фактически, классическая эпоха Греции, время наивысшего расцвета наук и искусств, была периодом непрерывной военной активности. Когда я говорю про "непрерывную военную активность" - это не преувеличение. Греческая война была многолика. Участвующие в ней полисы проецировали силу разными способами. От территориальных споров и набегов на соседей до длительных осад мятежных городов с линиями отсекающих укреплений и штурмовыми огнеметными машинами. От рейдовых действий флота на коммуникациях противника до полномасштабных десантных операций через море. "Аристократические", про-спартанские и "демократические", про-афинские партии активно соперничали на площадях и в кулуарах, захватывали власть, проводили чистки противников и изгоняли их, позже изгнанники консолидировались и совершали контрпереворот, часто с активной помощью внешней военной силы. Вознесся и пал могущественный Делосский союз с Афинами во главе, на короткое время его место заняла про-спартанская гегемония, впоследствии сокрушенная Беотийской федерацией во главе с Фивами. По иронии судьбы, в числе собранных заложников, Фивы взрастили собственного будущего покорителя.

История классической эпохи это кровавая карусель - практически каждый год в течении полутора веков хотя бы один из крупных полисов Эллады вел активные боевые действия. Больше того, нет оснований полагать, что в архаическую эпоху дела обстояли как-то иначе - просто о ней не осталось настолько же подробных письменных свидетельств современников.

Это во-первых.

Во-вторых, единственной влиятельной группой населения в греческом обществе были взрослые мужчины-граждане. В их руках в той или иной форме была сосредоточена вся политическая власть. Законы писались для защиты их права, имущества и привилегий. Мужчины имели права владеть собственностью, включая землю, деньги и рабов. Мужчины-граждане занимались делами и получали образование. Все дошедшие до нас достижения античной Эллады созданы руками мужчин. Мужчины-граждане принимали решение идти на войну, и составляли костяк вооруженного ополчения полисов.

По этой причине, говоря о численности населения, историки того времени говорят только и исключительно о численности взрослых мужчин-граждан. Женщины, дети, метеки-иностранцы, варвары и рабы выпадают из поля их внимания полностью. Они не были ни объектами исторических работ, ни их адресатами.

Наши лучшие свидетели того времени, вроде Ксенофона или Фукидида писали для аудитории, которая была им знакома - своих товарищей по оружию, граждан "греческого мира" и их потомков. Каждый взрослый мужчина в те времена имел боевой опыт. Практически каждый из них был в бою, многие были ветеранами нескольких кампаний.

Таким читателям не нужно объяснять очевидные вещи. Именно поэтому описания битв Ксенофона и Фукидида коротки, зачастую схематичны и лишены технических деталей.

Деталей, которых спустя две с половиной тысячи лет ох как не хватает историкам.